1:

iPS培養細胞毒性評価

この技術でできること

気体の毒性試験は特殊で時間と費用が掛かります。我々は新規化合物の毒性スクリーニングを迅速に行うために、期待の化合物に関する簡易的な毒性評価法を開発に着手しました。

iPS由来細胞を用いた手法としては心毒性、神経毒性(麻酔性)があります。肝毒性、腎毒性、呼吸器毒性に関しては、iPS由来細胞が安定的に入手困難、もしくは生体との乖離がみられた等の理由により、培養細胞で手法を構築しました。

実施例:iPS由来心筋細胞へ気体(化合物)曝露〜画像解析

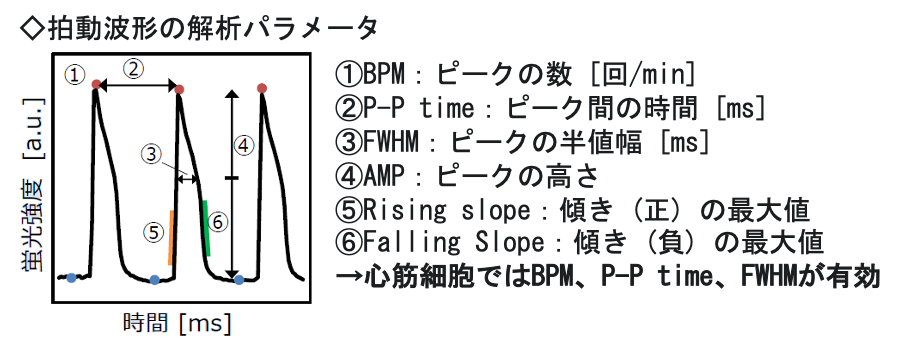

化合物が心筋細胞の拍動へ及ぼす影響を調べることができます。細胞に蛍光試薬を添加し、共焦点顕微鏡で観察することで心筋細胞の拍動をとらえ、画像解析により拍動を可視化します。

実施例:心毒性のメカニズム

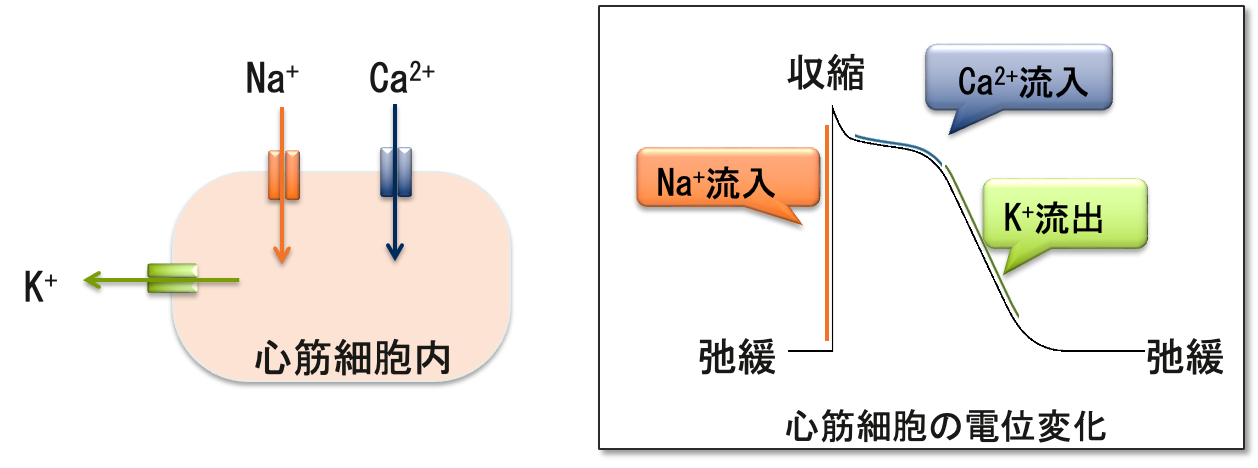

検出するパラメーターとして、心筋細胞の拍動に着目しました。Na+、K+、Ca2+イオンは心筋の収縮・弛緩に関係することが知られています。

Ca2+指示薬を滴下することで細胞内のCa2+濃度変化が分かります。化合物が細胞の拍動に及ぼす影響を評価しました。

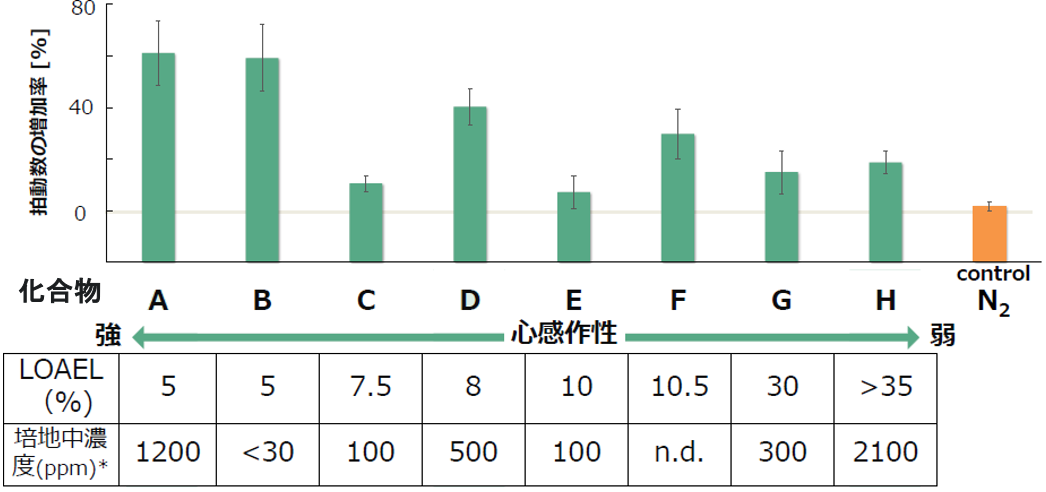

実施例:心毒性評価結果

心感作性が既知の8化合物をヒトiPS細胞由来心筋細胞に曝露し、細胞の拍動数変化から化合物の心感作性の程度を評価しました。その結果、拍動数の変化率が増加するに従い、心感作性試験のLOCAL値が低下する(毒性は強くなる)関係がみられました。

化合物C、Dは培地中濃度が低いために作用が見えていない可能性、あるいは種差(犬 vs ヒト)による影響が考えられました。

Ca2+指示薬を滴下することで細胞内のCa2+濃度変化が分かります。化合物が細胞の拍動に及ぼす影響を評価しました。