Column1

「文理同舟」1:

Entopy思考

株式会社システムズエンジニアリング セールスディレクタ高田 敏寛

科学の世界への入り口は、ひとそれぞれ。

学校で習得した数学や理科の学問を端緒にする人もいれば、塾の講師や家族、親戚の人の影響などであろう。理系の科目が苦手では無いものの、取り立てて総合科学の分野に興味がなかった自分が、Scienceという名の付く会社に入り、科学技術の末席の仕事に就くことになったのは、Jeremy Rifkinのエントロピーの法則に触れたから。

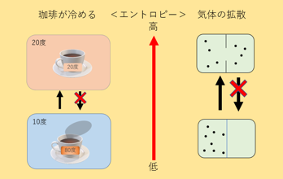

熱力学の第2法則。この言葉が世間で経済用語として注目されたのは、彼の著書の功績が大きい。科学の現象、さらには経済の仕組みを理解するのに実に都合良く、熱の不可逆的性質を示すこの理論、これこそ我々の社会の問題を理解し解決する道筋に思えてくる。

宇宙船地球号(拝借:K.Eボールディング殿)という閉鎖空間に暮らす私たちは

これから“どうする”

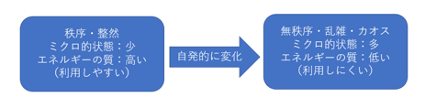

Entropy (Jeremy Rifkin)の法則から抜粋

…人間の労力と機械は,無限に価値のあるものを生み出せるとする考え方である。なぜなら,彼らは永遠かつ無限の物質的進歩というものを, 信じて疑わないからだ。しかし,……何か価値あるものを生み出す際には,人的エネルギーあるいは機械的エネルギー,ないしは他のかたちのエネルギー が消費され,そのたびに環境全体に対し,さらに大きな無秩序と廃棄物をも たらすということであり,われわれが作り出す価値ある物ですら,結局は廃棄物ないしは消費されたエネルギーとして終わってしまうということである。 したがって,使用可能なものを“永遠に”蓄積しつづけるという意味においては,“物質的な”進歩というものは存在しないのである。というのも,われ われが世界で作り出しているものはすべて,最後には風の中の塵として散ってしまうからである。……資本主義社会にしろ社会主義社会にしろ,生産単位 あたりの速度で生産性を定義している。……しかし,生産性については,熱力学的尺度で考えるほうが,もっと適切である。

つまり生産性というものを生産単位あたりの速度ではなく,生産単位当たりで生じたエントロピーの量に基づいて算出するわけである。

生産性とは、

産出される量(価値)/投入される量(価値)

で評価されてきた。

この基本型を変えて考えてみる。

投入(資源・エネルギー)/産出(目的とされる価値の大きさ)

一定の投入で産出を極大化する従来の考えから、ここでは、投入の捉え方に注目する。

投入を物質的に評価するのみでは無く、エネルギーの実際の消費量で評価してみる、

これがEntropy的考え方。

例えば、目的地が同じ人が車で走る場合を比較したときに、いったいどのスピードで走ればよいか?適切な速度で走るのが効率が良いことが分かったとしても、多くの人がより早く進んでいこうとするのは、早く到着する理由があったり早く着くことで享受できる恩恵があるからである。メーター見て、平均燃費が少し下がったけど、宿に着いてゆっくりできた、待ち合わせに間に合った、家族で写真を撮る時間ができた等々、喜びや寛ぎを得て人は満足し効用を得るのである。同じように生産過程で、スピードを上げることで増える分子の投入(エネルギー)増分はコストとなり、産出される物に上乗せされ価格に反映され人は対価を支払う。しかし社会はこの価値(対価)を歓迎することで更にスピードを上げる方法論へ流れていく。果たして、人間はEntropyを増大したい性格をしている。

かのEntropyの師匠曰く、“われわれが作り出す価値ある物ですら,結局は廃棄物ないしは消費されたエネルギーとして終わってしまう”

ただでさえ人間は生活するだけでEntropy増大させているが、性格も最悪、地球号の戦犯なのである。

経済現象(人が暮らしていて起こること)は理論を生み出すが、発生している現象に目を奪われていて過程を見過ごしているとEntropy的間違いを犯すこともある。レジ袋は減ったがEntropyはどうか?ダイオキシン問題で優秀な焼却炉が多く造られた、レジ袋減少で重油使用が増えた、レジ袋燃やさない運用が最良なのか?政策論争を繰り広げるつもりは無いが、我々が知っているのは、現象のごく一部であり、断片的に情報が垂れ流されている事に気付きたい。

しかし、私たち技術進歩への信頼が厚く、私たちの生活のど真ん中を闊歩している。

Entropyの師匠曰く

この世界 が経済的に生き残っていくには,リサイクリング(再生利用)をさらに効率的に推進していくことは不可欠であり,これは言うまでもないことだが,100パーセント再処理できる方法などないのも事実である。たとえば,清涼飲料の空罐を考えればよくわかるように,大部分の使用済み金属をみた場合,平均的な再生利用効率は,現在30パーセントとなっている。さらにリサイクリングのためには,使用された素材の収集・運搬・処理というように,別のエネルギーが必要となって,環境の全エントロピーが増える結果になる。したがって,何かを再生利用するには,新たに使用可能なエネルギーの出費と, 環境の全エントロピーの増大という犠牲が必ずつきまとうわけである。ここで繰り返し強調したいのは,この地球上では絶えず物質的エントロピーは増大し,最後には極大に達するという点である。それは,地球が宇宙との関連において,“閉ざされた系”だからである。言い言い換えると,地球が宇宙空間と交換しうるのは、物質ではなくエネルギーだけである。

人が暮らして行く、経済行動をして行く、度々起こる事件や事故、災害、現象で捉えず

過程として見つめ直してみる、Entropyは常に過程の中にある。

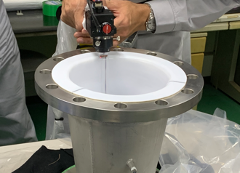

物を検査する仕事のお手伝いをさせていただく事が多い。

工場設備、インフラの整備、補修は安定、安全な運用には欠かせない作業である。

検査をすれば使えるかも知れない部品や構造物も、安全率をみて交換、廃棄することが多い。

検査するには、抜き取りで切断して観察したり、分析機器にかけてみたりして、評価確認後に再設置となる。工数も時間も要するため、多くの場合、優先されるのは再開までの時間であり、工数の削減である。工数という投入を減らし時間という価値を生み出す効率的方法の定期補修、投入の削減は、企業の利益へつながる。。ように見える。しかし、耐用年数という継続が可能な物資を取り除き新たな投入をしているのであるから、見かけとは別の投入が発生しているのである。そして、廃棄物というエントロピーの最終形態を増大している。社会インフラも同様で、トンネル落盤事故や橋の落下などが起こる度に、全設備の交換に躍起になるが、果たして耐用年数と実態の把握は正常になされてきたのか?22世紀になって高速道路の無料化と言われても、今を生きる子供たちでさえ生きていない時代のこと、無料どころか数倍になっているのではないか?

Maintenaceという地味なtechnology、投入を減らす効果はかなりのものがありそうだ、あらためて考えてみたいものである。

Entropyの師匠も言っているが、地球上の生物で最もエントロピーを増大させないのは植物である、温暖化で話題の二酸化炭素を吸収して酸素を出す、投入は水そして地球号の外からやって来る太陽の光。植物との親和性も忘れないで暮らしていきたい。

(*Rifkin氏は、近年 限界費用ZEROを提唱しています)

この投稿へのトラックバック

トラックバックはありません。

- トラックバック URL

この投稿へのコメント